作品紹介輪廻のラグランジェ

Lagrange's Design Story

主役機デザインができあがるまで 前編

日産自動車グローバルデザイン本部のプロダクトデザイン部に所属する大須田貴士氏は、普段は自動車のインテリアデザインを手がける'71年生まれのカーデザイナーだ。小学校の低学年時にスーパーカーブームを体験し、「日本でイタリアに負けないスーパーカーを産み出したい」と考えたのがカーデザイナーという職業を意識しはじめた最初だったという。

その後、高等専門学校で機械工学を、自動車デザイン専門学校でカーデザインのノウハウを学んだあと、'97年に日産へ入社。自身のデザインが社内コンペティションを勝ち抜け、最終的なところまで自分がまとめ上げた代表作としては、日本では'08年に販売が開始されたムラーノ(2代目TZ51型)が挙げられる。

そんな大須田氏だが、スーパーカーブーム世代であると同時に、じつはリアルロボットアニメブーム('80〜'84年)の直撃世代でもある。そうした人物の目の前にプロダクションI.Gから「リアルロボットアニメの主役機デザインコンペティション」というまたとない好機が提示されたのだから、これに大須田氏が参加しない理由はない(主役機デザインコンペティション詳細についてはこちらへ)。

それゆえ、当初より「最終的に必ず自分が勝ち抜けてみせる」という強い気持ちを抱いた上で作業に取り組みはじめたという。

「可変ロボットのデザイン」という無茶振り

まずは'09年1月27日、番組企画スタッフが主役機デザインコンペティションの概要を説明するキックオフミーティングが実施され、「人型形態から飛行形態に変形し、女性主人公が搭乗するこれまでにないシルエットを持つロボット」という主役機デザインのルールが発表された。番組企画スタッフ的には「カーデザイナーならではの、本物のプロダクトデザイン感を盛り込んだ革新的なロボットデザイン」を期待して日産にデザインを依頼したわけだが、「可変ロボット」という極めて高いハードル設定は、いま思えばやや無茶振りであったと言えるかもしれない。

が、日産のカーデザイナーたちはそうした難題へ果敢に挑み、大須田氏は3月31日の第2回中間フィードバックにA〜C案の3案のデザインを提出する。そして、「デザインの鮮度とインパクトが薄れることを避けるため」という戦略的理由から、4月14日の最終フィードバックを意図的にスルーする作戦に出た。

そこまで徹底した「絶対に勝ち抜けてみせる」という熱き思いは見事結実し、4月23日の最終選考にて1次審査を通過。2次審査に向けた、デザインのブラッシュアップ作業へと推移していくことになった。

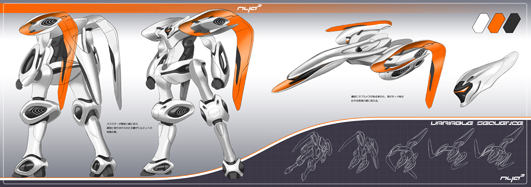

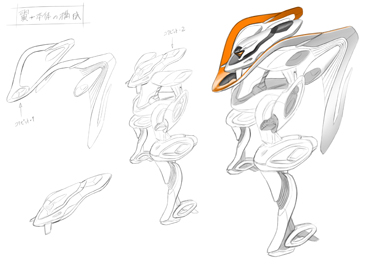

1次審査の終了後、'09年5月12日より2次審査がスタート。大須田氏は1次審査に提出したA案をベースに、最終プレゼンテーションに向けた主役機デザインのブラッシュアップ案を提出する。

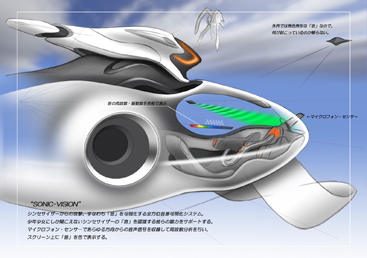

なお、1次審査の終了後、番組企画スタッフより1次審査を通過した4名のカーデザイナーに対し、さらなる高いハードルが課されていた。「主役機は“音”を武器として用いる」という設定を、デザイン内へ視覚的に盛り込むことが必須事項として追加されたのだ(注/この設定は企画段階のものであり、『輪廻のラグランジェ』のウォクス・アウラには同設定は採用されていない)。

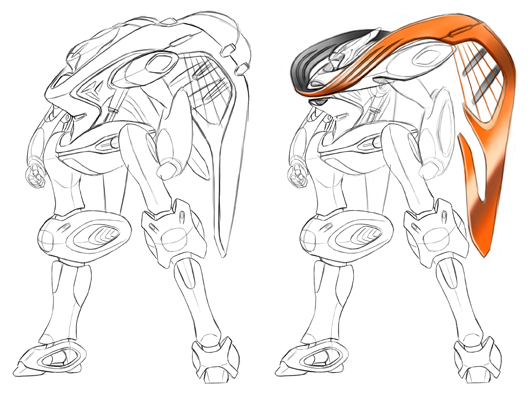

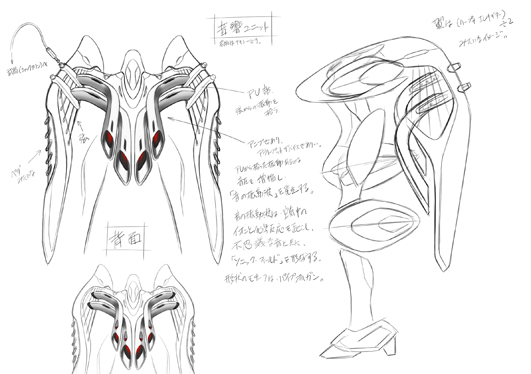

同設定の追加により、大須田氏は先のA案内に楽器的な要素を取り入れる実験に着手。A案段階では単なる翼面であった主翼をハープやエレキギターなどに見立て、弦から発生する振動や音を増幅するアンプ(見た目のモチーフはパイプオルガン)などを背中に装着したアイデアを提示した。

その結果、デザイン内における線と面の情報量が飛躍的に高まり、先の案に比べるとデコラティブな雰囲気が向上。デザインの方向性が明確に固まった様子が見て取れる。

アニメ業界のタブー「抜け」を多用したデザイン

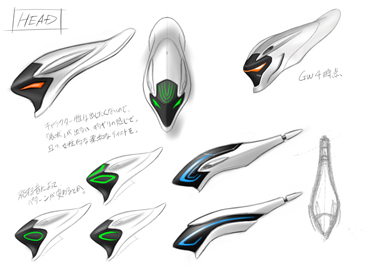

続いて5月26日には、5月12日のスケッチを下敷きにしつつ、主翼形状と頭部形状のバリエーション、コクピットの位置、プロポーションを確認するための正面図+側面図などのスケッチを提出。

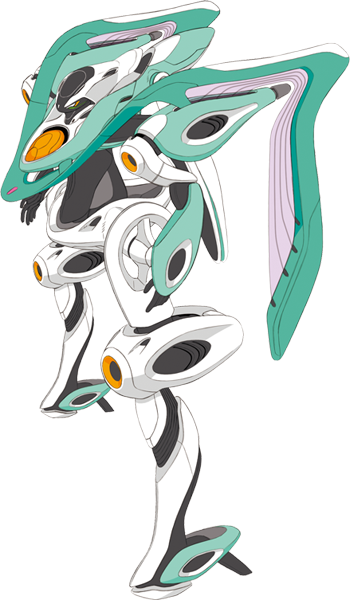

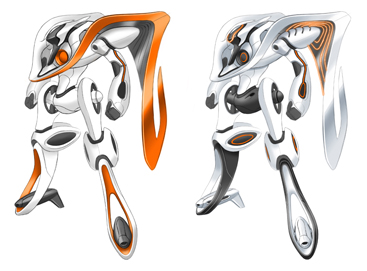

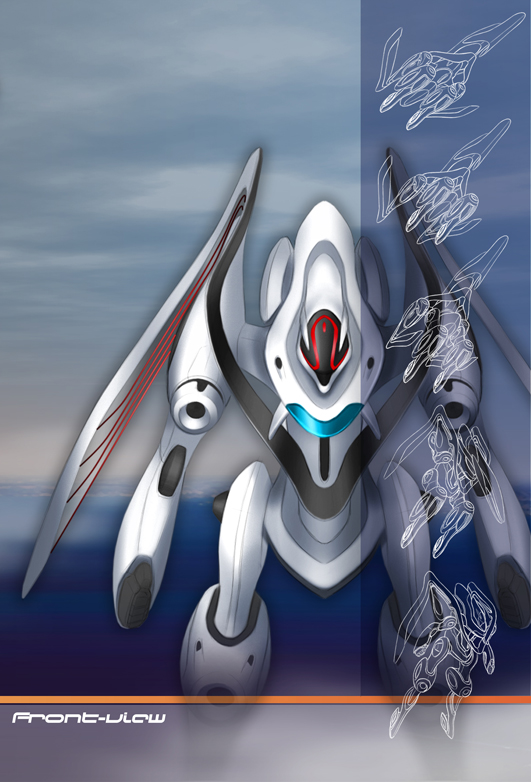

そして6月9日提出のブラッシュアップ案では、大枠でのシルエットこそ変わらぬものの、全体を滑らかな曲線&曲面処理とすることで女性的なフォルムが強調された。また、1次審査に提出したA案の段階では隠し味的に用いられていた、パーツユニット内における「抜け」を大胆に採用しているのが要注目ポイントである。

「抜け」とは、本来であれば身が詰まっている箇所にわざと穴を開けたり空洞にしたりするデザイン手法のことで(6月9日付けのデザイン画を見ると、大腿部、つま先、主翼と肩の隙間部分に「抜け」が用いられている)、アニメのメカデザインの場合、この「抜け」を用いると作画ミスや彩色ミスをまねくため、通常では御法度とされている手法だ。番組企画スタッフはこれらの「抜け」を見つけて一瞬頭を抱えたが、「作画や彩色の都合のために革新的なデザイン性を犠牲にするというのは、本作に限ってはいちばんやってはいけないこと」と考え、大須田氏のデザインにストップをかけることはしなかった。

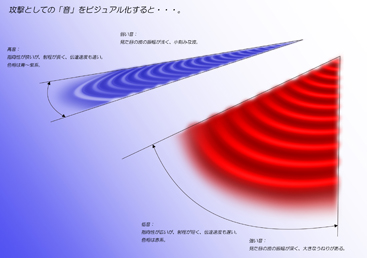

また、音を武器として用いるという追加設定に対し、「音をいかにビジュアル化するか」というアイデア出しに取り組みはじめている様子もうかがえる。

'09年6月25日、日産デザインセンターにて、1次審査を通過したカーデザイナー4名による2次審査の最終プレゼンテーションがついに実施された。プロジェクターで映し出された自らのスケッチに各人が解説を加え、自分の作品をPRすることでプレゼンテーションは完了。その後の厳正なる審査の結果、大須田氏の案が主役機デザインとして選出されるに至った。

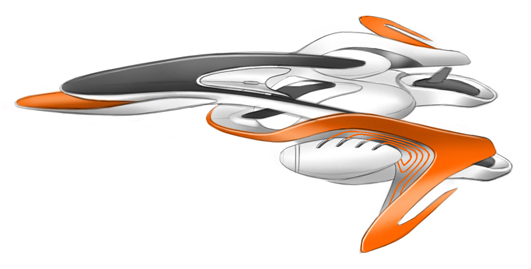

最終プレゼンテーションに提出されたスケッチは、頭部形状とカラーリングを除けば、のちのウォクス・アウラとほぼ同一のデザインにまでブラッシュアップされていることがわかる。その前段階の6月9日のスケッチでは女性的なフォルムが過剰に強調されていたが、いくぶんそれが和らげられ、女性的でありつつも、ある種のヒーロー性を感ずるシルエットへ進化(全体的な雰囲気は、5月26日のスケッチの段階へ戻ったような雰囲気だ)。白×黒×オレンジだったカラーリングはグレー(シルバー)×黒のツートンカラーとなり、塗り分けの色を1色減らした代わりに、発光エフェクト部分に差し色(アクセントカラー)の赤を用いることでカラーバランスが取られている。

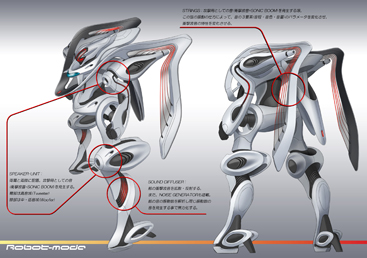

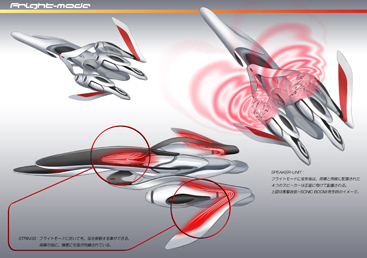

また、「音を武器として用いる」という設定に合わせ、肩とヒザのブロックを「ソニックブーム(大音響による衝撃波)を発生させる攻撃用スピーカーユニット」として定義。ヒザのスピーカーは中・低音域用のウーハー、肩のスピーカーは高音域のツイーターに割り当てられており、飛行形態時にはこれらすべてが正面に向けて配置される。

リアルロボットに内包された「F1テイスト」

なお、女性的でやわらかな曲線美フォルムが特徴的な大須田案の、そこに内包されているデザインの本質を読み解く際のキーワードはズバリ、“F1(フォーミュラワン)”である。'06〜'08年までのF1マシンに装着されていた、フロントウイングのハイマウントフラップ、アッパーボーダーウイング、ディフレクター&バージボード、チムニーダクトといった、3次曲面を描く複雑怪奇なエアロガジェット(空力デバイス)がイメージソースとして大量投入されているのだ。

これはもちろん、大須田氏が大のF1マニアであるがゆえ……ということではあるのだが、しかし、そもそもフォーミュラカーのデザインが「リアルロボットとロードゴーイングカー(一般公道を走る仕様のクルマ)の狭間に位置するような、SFメカっぽいデザインであることが多い」という事実に着目してほしい。

そのため、「ロードゴーイングカーの雰囲気を取り入れてリアルロボットをデザインするよりも、フォーミュラカーの雰囲気を取り入れたほうがより“らしい感じ”に仕上がるのではないか」という考え方に基づいて、この大須田案の主役機デザインは構築されていったのである。

text by Team Lagrange Point

LAGRANGE DESIGNS

〜輪廻のラグランジェ メカデザインブック

刊行!

『輪廻のラグランジェ』に登場するオービッドのデザイン過程のみに特化したデザインブック『LAGRANGE DESIGNS [輪廻のラグランジェ]——カーデザイナーが描いたロボット』が、かの『CAR STYLING』誌のスペシャルエディションとして絶賛発売中!(税込価格1,980円) 詳細は、同社Webサイトhttp://carstyling.co.jp/を参照されたし!!

- 輪廻のラグランジェ 公式サイト

- http://lag-rin.com/

- 日産:輪廻のラグランジェ スペシャルサイト

- http://www.nissan.co.jp/ENTERTAINMENT/LAG-RIN/